颱風不來 五月的水��庫不豐

颱風、降雨跟台灣儲水關係探討

「咿、咿──」,輕力扭開水龍頭,水源源不絕流出。對當代人而言,水資源本唾手可得。如今,缺水卻成為台灣社會最重大的民生議題。2020年,颱風56年首次未登陸台灣,直接導致台灣水庫存量大減,成為本次旱災的主因。

台灣缺水,該從何說起?

受海洋及季風影響,台灣降雨量豐沛,年均降雨量達2500毫米,較世界平均降雨量900毫米高出2.8倍。然而,降雨地域及季節性分配不均,加上地形陡峭,大部份降雨多循高山流入海洋,致使水資源不易蓄積。地狹人稠的台灣,每人每年可分配總降雨量僅 4500 噸,僅達聯合國認定標準34000噸的七分之一。

台灣主要水源來自梅雨及颱風降雨, 5到10月為豐水期。枯水期則為11至隔年4月,降雨量稀少成乾旱隱憂。臺灣乾旱災害又有區域差異,缺水程度自北向南加劇。北部正面迎接東北季風,降雨量在四季都十分豐沛;中南部因受地形阻隔降,降雨量在冬末春初時常掛零。

水資源匱乏是台灣的常態,在降雨量波動大、儲水不易的環境下,颱風的缺席更是雪上加霜,然颱風對台灣水資源實質影響,可從何體現?

颱風降水與水庫儲水之關聯

我們從中央氣象局的《歷來有發警報颱風所導致降水之統計》中,各測站最大總雨量值(毫米)的總和作為「颱風降雨量」,輔以水利署的《台灣地區主要水庫蓄水量報告表》,以蓄水量低於35%作為「水庫乾枯」標準,整理出近五年颱風與水庫儲水量的相關資料:

就跨年度單一水庫儲水量分析,可以發現颱風總降雨量與個別水庫乾枯情形相關性並不高,顯現出台灣降雨分布極為不均的情形。以霧社水庫為例,若就觀測站總降雨量最低的2018年作為基準年,2019與2020颱風季後乾枯日,都比總降雨量較少的2018年提早到來(比較乾)。

(圖表大圖:https://reurl.cc/yEekzl)

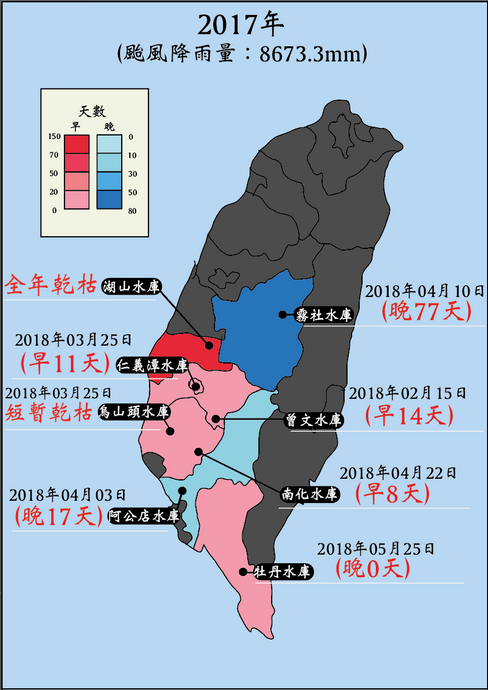

若我們將上表中的水庫依地區排在台灣地圖上,再以不同年份來看,則會得到下面的圖:

就個別年度綜觀各水庫乾枯日,卻能發現總降水量較高的年份中(2016、2017),水庫乾枯日普遍較晚到來,反之,2020的水庫乾枯日普遍提早到來。水利政策、其他雨源及降水是否在水庫集水區都影響水庫儲水情況。然而,颱風帶來的總降雨量,確實跟台灣供水情形息息相關。

*註:資料截至2021/5/14

為什麼颱風不來了?

盛夏時,因高溫使蒸發作用旺盛,南太平洋海面空氣夾帶大量水氣膨脹上升,形成低氣壓,並有機會進化成颱風。因此,帶有豐沛水氣的颱風,便集中於夏季出現,為台灣帶來降雨。

根據氣象局資料,台灣位處颱風生成路徑上,一年平均受3至4個颱風吹襲。颱風形成位置若離陸地較近,便會為該地帶來強風、豪雨,影響陸地天氣。

交通部中央氣象局預報中心呂國臣主任說明,颱風登陸情形主要看生成位置。若颱風在太平洋高壓偏北或西範圍生成,形成的颱風便不會通過台灣,2020年生成的颱風偏偏全是這種。

呂國臣說,目前未有數據顯示太平洋高壓形成位置會有轉變,因此颱風生成環境與往年相同。颱風行徑路徑從過往到現在,也沒有明顯變化,都是沿太平洋高壓邊緣,由海面往東亞陸地移動。所以未來颱風仍會「訪台」。「過去有颱風,現在也有,不是說沒有颱風了。」

颱風不來,降雨不足,台灣多所水庫面臨乾旱危機。 圖/台灣水資源保育聯盟提供

氣候變遷也是幕後黑手

交通部中央氣象局陳建安技士補充,有觀測指出,颱風於陸地邊緣繞道而行(即不登陸),與聖嬰及反聖嬰現象也有關聯。聖嬰及反聖嬰改變海水溫度,從而影響颱風生成位置,並進一步決定颱風的路徑。去年春雨季提早結束,颱風又不登陸台灣,一路乾到今年春季,卻又受反聖嬰年影響,春雨稀少,無助於旱情。

不止台灣,中國華南等與台灣位處同一氣候帶的地區,同樣有缺水問題。歸根究底,是全球暖化致使極端氣候所造成的影響。「很多極端湊合在一起,才會形成現今的嚴重缺水。」呂國臣指出,極端氣候是常態,缺水同是。台灣56年一遇的大旱不僅是「颱風的錯」,更是氣候變遷的體現。

除了颱風,台灣還有哪些水源?

颱風未登陸台灣,致使旱情延續。在颱風缺席期間,其他強降雨便可能成為旱情的「及時雨」。台灣盛行季風,夏季西南季風一般在5-6月間往台灣移動,潮濕的西南季風將帶來水氣,在春夏交替時與同時到達的南下冷鋒面產生「梅雨鋒面」,帶來可觀的降雨量。

「梅雨」是東亞地區獨特的天氣與氣候現象,主要是發生在台灣春末夏初。梅雨季一般發生在5月到6月,因學術需求,又有入梅(梅雨開始)與出梅(梅雨結束)的規範。目前較廣嚴謹的定義為:連續四天以上降雨(日雨量9毫米以上),首天日雨量須超過9毫米(日雨量9毫米為台灣北部地區五、六月平均日雨量),即為「入梅」;若未能滿足上述條件,即視為「出梅」。

所謂西南季風,即來自印度洋、南海等海洋暖濕氣流,風向呈西南風,故稱為西南氣流。在台灣,西南氣流常伴隨颱風引進,屬性為「海風」的西南氣流夾雜大量海洋水氣,登陸台灣後遇上中央山脈後,中、南部即成為迎風面,暖濕氣流因升而帶來大量降雨。

中南部尤甚依賴西南季風帶來的降雨,約佔全年降雨量四成,因此西南季風的到來有望緩和旱情。氣象局表示,台灣5月底至6月初有望盼來西南季風,但氣候變化終究是預測,仍待進一步確認。

不能只聽天命 水資源保存應盡人事

旱災的結束,似乎只能聽天由命。

台灣水庫早拉響缺水警號,2021已成台灣56年來最乾涸的一年。對此,呂國臣表示,「調適是最重要的。」當缺水成為常態,氣候變遷已成趨勢,環境、水文可能再度變化,唯有透過適應,才能與自然共存。

日常生活中,我們用水機會甚多,每次都是省水的機會。台灣水資源聯盟辦公室主任粘麗玉強調,省水應成為常態,不可等缺水才省水。她指出,今政府制定如供五停二政策,但民眾依舊在供水期「正常」用水,停水期才開始節水,可見節水觀念仍未普及。

行政院主計總處資料顯示,109年國人每日生活用水量為284公升,去掉洗車用水的180公升,「十大省水好習慣」仍能每天使民眾節省將近50%的用水量。唯有從根本著手,把省水變成日常,才能有效舒緩缺水問題。若國人養成省水習慣,颱風再次缺席時,變能降低對缺水的擔憂。

省水習慣是民眾能為台灣水資源供應做出的最大貢獻。 圖/截自經濟部水利署網頁

補充閱讀:

一「風」飾兩角 颱風是福是禍?

颱風作為台灣主要水源之一,對農作、氣候調節皆有一定幫助。然而,颱風同時是一種自然災害,時常對台灣社會及人民帶來負面影響,也因臺灣地質脆弱,過量的雨水容易造成土石崩塌、山洪爆發等併發災害。莫拉克、納莉、賀伯,都是耳熟能詳的重大颱風,對台灣造成的災情,是台灣人民心中共同的陰影。

颱風不僅從自然層面影響臺灣,也從經濟層面吹襲臺灣社會。颱風不僅傷害人畜,也會摧毀房屋、道路等建築。據中央氣象局統計,民國47年到107年間,臺灣地區因颱風而死亡失蹤人數4390人,房屋全倒約11.9萬戶,財物損失難以估算,當中以農業損失最為顯著。

細看颱風災害損傷年報(消防署、農委會),每當有較大的颱風掠過台灣,所造成的農業損失皆以「億」為單位結算。其中賀伯、莫拉克、梅姬颱風,分別造成192億、101億、169億的農業損失。颱風對農業市場的影響不僅是颱風吹襲的當下,其也會直接導致蔬菜的批發價格於災害發生後上漲。